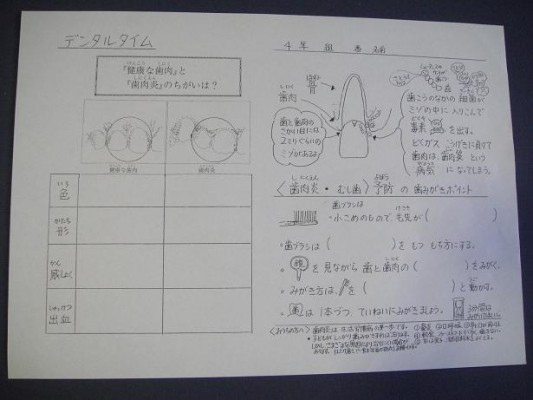

1、自分の歯肉炎を発見できる 2、歯肉炎は自分で治す病気であることを知る

これを教えるのは、大人でも大変難しい。

特に、自分の歯肉を見て、歯肉炎を発見するのは難しいのです。

小学校の授業で、歯肉炎のチェックを担任の先生にお願いしても、

重症のものしか分からないと言われたことがあります。

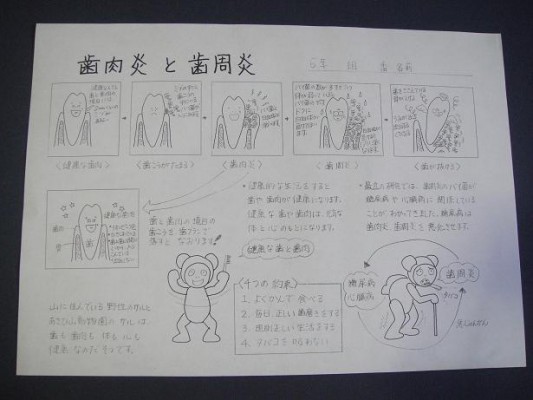

まず、正常な歯肉とはどんなものかを、しっかり理解することが大切。

『子どものための 歯肉炎予防マニュアル』東山書房 2040円

『子どものための歯肉炎予防マニュアルピカピチノート(歯肉炎ワークシート)』510円

この2冊は、授業の予習にお勧めです。コピーして使えるワークシートは便利。

自分の口を見ても、なかなか歯肉炎のチェックができません。

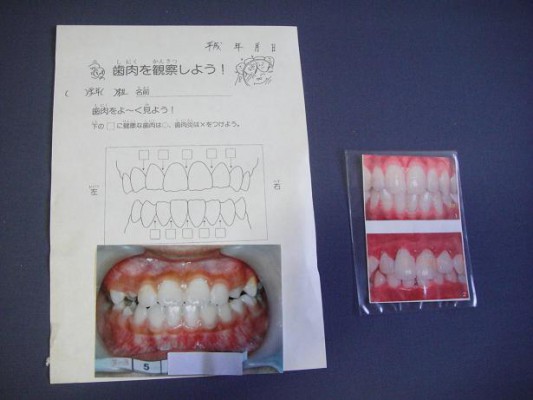

そこで、実際の写真を学生一人一人に配り、それと鏡に映った自分の歯肉を比べて

もらうと、比較的分かりやすいようです。

小学校では、児童の口腔内写真を事前に用意し、それと比較させていました。

以前でしたら、口腔専用のカメラが必要でしたが、今はデジカメの性能が良いので

授業に使う写真は家庭用のデジカメで充分です。

学生を椅子に座らせ、指で唇を引っ張ってもらいとります。

福祉の専門学校では、各自携帯電話のカメラを使って撮影します。

<注>歯肉の観察は、歯垢を赤く染める前にしたほうが分かりやすいです。

次に、学生に質問します。

2枚の写真は同じ人の口腔内ですが、どちらが先に撮られたでしょう?

実は、下の方が先に撮影したものです。

歯肉炎を、ブラッシングによって治したのが上の写真。

ワークシートを使って説明するだけより、実際に治った写真は動機づけになります。

ワークシートを使って説明するだけより、実際に治った写真は動機づけになります。

歯肉炎の患者さんに、携帯電話のカメラで歯肉の毎週写真を撮ってもらいます。

ブラッシングによって、歯肉炎が改善していく経過を見ると、日々の歯磨きの励みになるようです。

歯周疾患は、生活習慣病ですから、考え方は肥満・糖尿病などと同じ。

学生さんにとっては、しっかり歯肉炎に向かう態度を学ぶことで、

全身の健康をつかむ方法を身につけることができると思います。

歯肉炎は、健康に生きることを学ぶ最高の教材ですね。

歯周疾患は、全身疾患と関わりがあります。

糖尿病などは、歯周疾患を悪化させますし、逆に、歯周疾患が全身疾患を悪化させます。

つづく

![妊産婦さんへの歯科保健指導無料配布中 [00] 妊産婦さんへの歯科保健指導無料配布](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner09.png)

![歯も、からだも健やかであるために [00] 1ねんせいのじゅんび](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner10.png)

![論文が書籍化されました [01]書籍『ナイチンゲールにおける看護思想の基礎的視座』のお申込み](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner07.png)

![[03]「歯がとっても大切!」健口(けんこう)生活のすすめ](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner07.jpg)

![歯科衛生士の講演・講習のための資料として [03]「講習、講演に使える資料がほしい!」歯科衛生士のためのパンフレット](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner05.jpg)

![印刷してすぐ使えるいろ歯かるた [04]いろ歯かるたダウンロードサービス](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/bnr_karuta.jpg)